La déportation des Juifs de Hongrie est accompagnée d’une importante campagne de presse, orchestrée par le régime nazi, à travers toute l’Europe. Durant plusieurs semaines des articles se succèdent, dénonçant la « mainmise des Juifs » sur la Hongrie et annonçant leur déportation en guise de « solution ».

Photo : « Die Juden in Ungarn » [Les Juifs en Hongrie]

« Oberschlesische Zeitung », le journal de Haute-Silésie, du 14 avril 1944, page 1.

Après avoir commenté la présence juive dans le pays en augmentation depuis des siècles jusqu’à atteindre 740 000 personnes, l’article appelle à résoudre ce problème dangereux pour la nation hongroise et pour l’Europe : de 100 000 à 500 000 Juifs doivent disparaitre.

L’agenda d’Eichmann

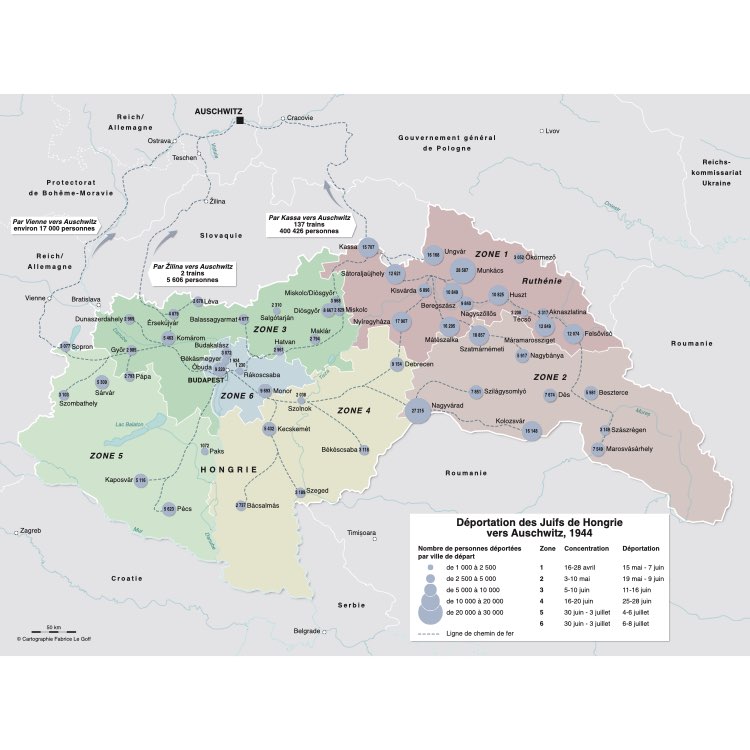

Les opérations de concentration sont organisées sur la base d’un découpage géographique qui distingue six zones :

- zone I, Carpates

- zone II, Transylvanie

- zone III, nord de Budapest

- zone IV, est du Danube

- zone V, ouest du Danube

- zone VI, Budapest

Réalisées par les forces du ministère de l’Intérieur hongrois, elles se font de manière échelonnées, débutant dans la zone I le 16 avril, puis dans la zone II le 4 mai…

Parallèlement, un calendrier des déportations est établi. La zone I doit avoir été vidée au 7 juin, de même que la zone II, la zone III au 17 juin, la IV au 30 juin et la V au 9 juillet.

Il est prévu que les opérations s’achèvent par la capitale, où la population juive doit être rassemblée à compter du début du mois de juillet 1944 et totalement déportée à la fin de ce même mois.

Les deux convois test d’avril 1944

Dans le cadre de la préparation de l’opération, deux premiers convois de déportation quittent la Hongrie les 29 et 30 avril, et atteignent Auschwitz le 2 mai. Tout indique qu’Eichmann et Rudolf Höss, présent lui aussi en Hongrie dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ont accompagné ces convois afin de juger de l’état d’avancement des préparatifs à Auschwitz. Le site doit faire face à la plus importante opération d’assassinats jamais organisée : plus de 600 000 personnes doivent être déportées en trois mois.

Il apparaît rapidement qu’Auschwitz n’est pas en mesure d’assurer sa mission. Depuis plusieurs mois, les convois de déportation se sont raréfiés et la gestion logistique du centre de mise à mort a été négligée par le successeur de Höss. La conclusion de l’inspection assurée par Eichmann est que, face à l’impréparation du site, des mesures doivent être prises. Une partie du commandement du camp est mutée et remplacée par des proches de Höss, celui-ci étant missionné pour superviser l’opération à Auschwitz et hâter les préparatifs.

L’opération Höss

Après avoir commandé durant quatre années le KL Auschwitz, Rudolf Höss a été promu en décembre 1943 au sein du département D, en charge des camps de concentration, du SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA, office central SS pour l’économie et l’administration) sous les ordres de Richard Glücks dont il est l’adjoint. C’est dans le cadre de ces nouvelles fonctions que Höss est, dès avril 1944, étroitement associé à l’« opération Hongrie ».

Oswald Pohl, qui dirige le WVHA, le charge de superviser les questions liées à la main-d’œuvre, qui constitue un important volet de l’opération. Les Juifs qui ne seront pas immédiatement assassinés devront être utilisés au profit de la production d’armement. Höss est dès lors l’un des principaux acteurs de ce qui se met en place. Il se rend à plusieurs reprises en Hongrie au cours du mois d’avril 1944 et participe tant aux échanges avec les autorités hongroises qu’aux préparatifs de la déportation, visitant même certains ghettos.

Mais, début mai 1944, Auschwitz ne paraît pas être prêt à faire face à la colossale opération en cours de préparation. Oswald Pohl charge alors Höss de retourner à Auschwitz et de superviser l’« opération Hongrie ». Elle devient dès lors connue, sur le site, sous le nom d’« opération Höss ».

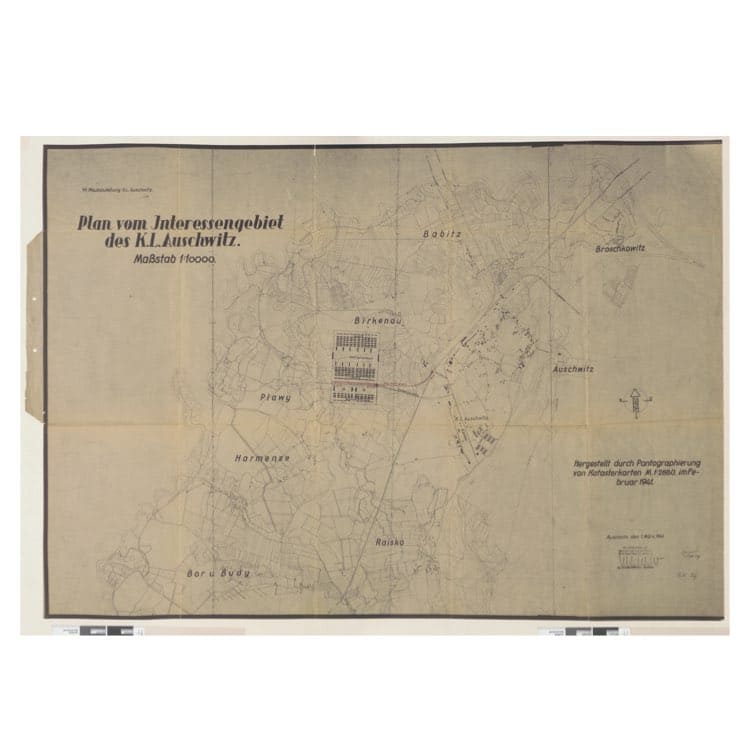

La Bahnrampe

Dès 1941 une gare devait desservir Birkenau. Ce n’est pourtant qu’en septembre 1943, que le chantier débute.

Désormais cette nouvelle gare, désignée par les SS comme la Bahnrampe (la rampe ferroviaire), sert un second objectif, outre la desserte du camp : amener les Juifs au plus près des chambres à gaz.

D’un point de vue ferroviaire, la connexion se fera depuis l’Ouest, avec un embranchement depuis la gare de marchandises d’Auschwitz, là où se trouvait la Judenrampe, utilisée depuis le printemps 1942 pour les convois de la « solution finale ».

La construction

Le chantier est confié à plusieurs sociétés allemandes, la principale étant la société Reckmann, spécialisée dans les constructions ferroviaires.

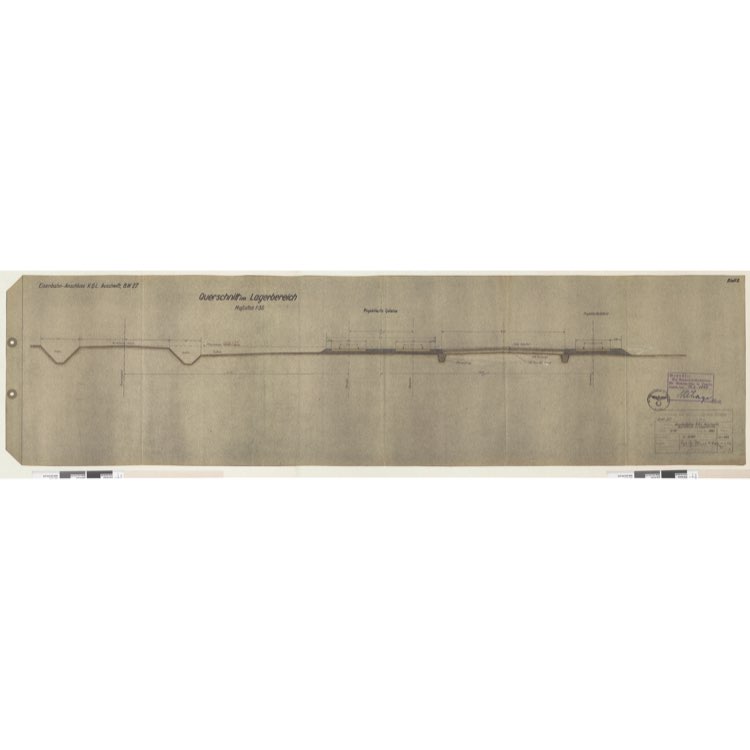

La Bahnrampe à proprement parler est située entre les périmètres BI et BII de Birkenau : un quai encadré par deux voies ferrées, une troisième permettant le dégagement des trains.

Ses employés vont superviser pendant plus d’une année le chantier de construction.

Dans le même temps, la dernière phase de la construction du mirador central est également mise en chantier.

Le bâtiment doit tout à la fois servir d’entrée pour la gare et clore le périmètre de Birkenau, créant ainsi une continuité du camp.

Une année de chantier

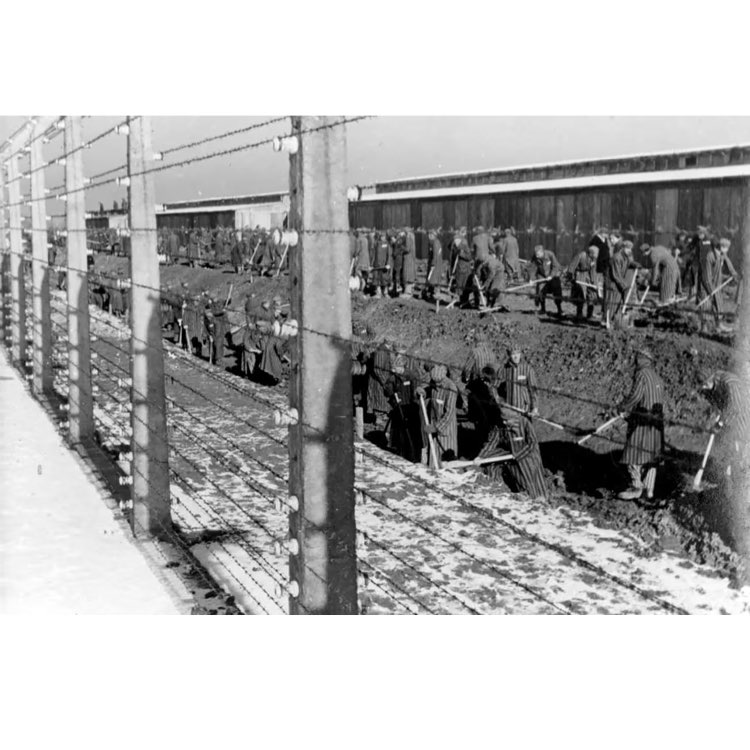

Plusieurs centaines de prisonniers, hommes et femmes, vont travailler à ce colossal chantier, qui nécessite le renforcement de sols marécageux avec la construction de diverses infrastructures afin de soutenir les voies ferrées et le quai. Régulièrement des prisonniers sont ajoutés aux équipes de travailleurs. Il faut des quantités gigantesques de matériaux pour stabiliser le terrain.

Les travaux se déroulent jusqu’en novembre 1944 et ne seront jamais totalement achevés : les bâtiments qui devaient être érigés sur le quai ne seront pas construits, pas plus que, selon Rudolf Höss, l’extension prévue de la voie jusqu’aux chambres à gaz-crématoires KIV et KV.